4. Tag: Es ist

bewölkt und kühl. Über Ginestra fahren wir auf der Schnellstraße

nach Pisa:

Vom 11. bis zum 13. Jahrhundert sicherte Pisas Flotte die Vormachtsstellung

der Stadt im westlichen Mittelmeerraum. Handelsbeziehungen mit Spanien und Nordafrika

führten zu wissenschaftlichen und kulturellen Umwälzungen, die sich

in den Bauten der Zeit spiegeln: Kathedrale, Baptisterium und Campanile. Pisas

Stern sank, als der Arno verschlammte. Damals lag die Stadt nur 3 km vom Meer

entfernt. Heute sind es 10 km, denn die Ablagerungen des Arno verlegten die

Küstenlinien immer weiter nach Westen.

Die heutige Provinzhauptstadt mit ungefähr 105.000 Einwohnern erstreckt

sich an den flachen Ufern des Arno. Als freie Seerepublik hatte Pisa zwischen

dem 11. und 13. Jahrhundert einen wirtschaftlichen Höhepunkt. Aus dieser

Zeit stammen der weltberühmte schiefe Turm und die anderen außergewöhnlichen

Baudenkmäler auf der Piazza dei Miracoli (Platz der Wunder), die Pisa zu

einer bedeutenden Kunststadt in der Toskana machten.

Bei einem ersten Blick auf den Stadtplan fällt auf, dass die Piazza dei

Miracoli mit den Dombauten nicht im Zentrum, sondern am nordwestlichen Ende

der Altstadt, in der Nähe der Stadtmauer, liegt. Es ist anzunehmen, dass

wirtschaftliche Interessen ausschlaggebend für die Verlagerung des Stadtbezirkes

in Richtung Arno waren. Auf beiden Seiten des Flusses, der die Stadt heute in

zwei Hälften teilt, stehen schöne alte Paläste. Acht Brücken

und eine Eisenbahnbrücke verbinden die beiden Stadtteile miteinander. Die

mittelalterliche Stadtmauer ist fast vollständig erhalten. Nur im Süden

wurde für die Stadterweiterung um die Piazza Vittorio Emmanuele II und

den Bahnhof ein Teil niedergerissen.

Rund

um die Piazza dei Miracoli wimmelt es von Andenkenständen und Besucherscharen;

egal zu welcher Jahreszeit. Das nahezu touristenfreie Zentrum der alten Universitätsstadt

(seit 1542) mit seinen verwinkelten Gassen und Plätzen und seinem etwas

heruntergekommenen Charme ist tagsüber mehr als einen Spaziergang wert.

Die Straßen sind gesäumt von Läden, Bars, Trattorien (Beisel)

und alten Cafès.

Rund

um die Piazza dei Miracoli wimmelt es von Andenkenständen und Besucherscharen;

egal zu welcher Jahreszeit. Das nahezu touristenfreie Zentrum der alten Universitätsstadt

(seit 1542) mit seinen verwinkelten Gassen und Plätzen und seinem etwas

heruntergekommenen Charme ist tagsüber mehr als einen Spaziergang wert.

Die Straßen sind gesäumt von Läden, Bars, Trattorien (Beisel)

und alten Cafès.

Über die Ponte Solferino kommen wir über den Arno in die Altstadt

und besuchen als Erstes natürlich die Piazza

dei Miracoli: Der "Platz der Wunder" ist die berühmteste

Sehenswürdigkeit und Touristenmittelpunkt Pisas. Auf der weiten Rasenfläche

gruppieren sich bedeutende Bauwerke um den abgesenkten Dom: das Baptisterium

gegenüber der Westfassade, im Norden der Camposanto Vecchio (alte Friedhof),

im Osten der schiefe Campanile mit dem davorliegenden Dommuseum und auf der

Südseite das Sinopienmuseum. "Sinopien" nennt man die Rötelstift-Vorzeichnungen

bei der Herstellung von Fresken.

Dom:

Der Dombau, 1063 von dem Archtekten Buscheto erbaut, 1118 unvollendet geweiht,

wurde erst gegen 1200 fertiggestellt. Die Gesamtanlage der gewaltigen fünfschiffigen

Basilika mit ausladendem dreischiffigen Querhaus, Vierungskuppel und großräumiger

Choranlage diente den späteren Kathedralen von Florenz und Siena als Vorbild.

Dom:

Der Dombau, 1063 von dem Archtekten Buscheto erbaut, 1118 unvollendet geweiht,

wurde erst gegen 1200 fertiggestellt. Die Gesamtanlage der gewaltigen fünfschiffigen

Basilika mit ausladendem dreischiffigen Querhaus, Vierungskuppel und großräumiger

Choranlage diente den späteren Kathedralen von Florenz und Siena als Vorbild.

Die gesamte Kirche ist mit farbigem Marmor verkleidet.

Der fünfschiffige Innenraum mit seinen 68 Säulen wird durch die Streifenoptik

der Marmorinkrustationen belebt und erinnert an islamische Dekorationsformen.

Nach der Legende nach soll der schwere bronzene Kronleuchter im Mittelschiff

Galileo Galilei zur Erforschung der Pendelgesetze gedient haben. Seine Studien

zu den Fallgesetzen erprobte er bereits am damals schon schiefen Campanile.

Das größte Kunstwerk im Innern ist die figurenreiche Kanzel (1302

- 1311) des gotischen Bildhauers Giovanni Pisano, links vor dem Hochaltar. Der

Kanzelkörper, mit ausdrucksstarken Reliefs versehen, steht auf mehrere

Marmorsäulen. Davon ruhen zwei auf Löwen, die anderen sind zum Teil

plastisch ausgearbeitet.

Baptisterium:

Die Taufkirche gegenüber der Westfassade enthält sowohl romanische

als auch gotische Stilelemente. Trotz der langen Bauzeit von 1153 bis 1358 bietet

das Baptisterium einen harmonischen Gesamteindruck. Zentral in der Mitte steht

das Taufbecken. Das schönste Ausstattungsstück ist die Kanzel von

Nicola Pisano (1259 - 1260), die über 40 Jahre vor der Domkanzel seines

Sohnes Giovanni entstand.

Baptisterium:

Die Taufkirche gegenüber der Westfassade enthält sowohl romanische

als auch gotische Stilelemente. Trotz der langen Bauzeit von 1153 bis 1358 bietet

das Baptisterium einen harmonischen Gesamteindruck. Zentral in der Mitte steht

das Taufbecken. Das schönste Ausstattungsstück ist die Kanzel von

Nicola Pisano (1259 - 1260), die über 40 Jahre vor der Domkanzel seines

Sohnes Giovanni entstand.

Torre

Pendente (der schiefe Turm): Der Bau des Glockenturms wurde 1173

von Bonanno begonnen und wenige Jahre später wieder eingestellt. Bereits

beim 3. Geschoss begann sich der Turm zu neigen. Ursache dafür war der

sandige Untergrund, das Schwemmland, auf dem die ganze Stadt erbaut ist. Giovanni

di Simone nahm erst 90 Jahre (1274) später

die Bauarbeiten wieder auf, indem er versuchte, gegen die Schrägneigung

anzubauen. Er baut auf die 3 schiefen Stockwerke die restlichen 4 Stockwerke

senkrecht auf, so dass ein kleiner "Knick" im Turm entsteht. Leider

löst di Simone eine erneute Neigungsbewegung aus und stoppt den Bau noch

ohne den an sich unverzichtbaren Glockenstuhl.

Torre

Pendente (der schiefe Turm): Der Bau des Glockenturms wurde 1173

von Bonanno begonnen und wenige Jahre später wieder eingestellt. Bereits

beim 3. Geschoss begann sich der Turm zu neigen. Ursache dafür war der

sandige Untergrund, das Schwemmland, auf dem die ganze Stadt erbaut ist. Giovanni

di Simone nahm erst 90 Jahre (1274) später

die Bauarbeiten wieder auf, indem er versuchte, gegen die Schrägneigung

anzubauen. Er baut auf die 3 schiefen Stockwerke die restlichen 4 Stockwerke

senkrecht auf, so dass ein kleiner "Knick" im Turm entsteht. Leider

löst di Simone eine erneute Neigungsbewegung aus und stoppt den Bau noch

ohne den an sich unverzichtbaren Glockenstuhl.

Im Jahr 1298 messen Giovanni Pisano und

"Meister" Orsello eine Abweichung vom Lot von 143 cm, woraufhin auch

diese die Fertigstellung des Turmes zurückstellen. 1360

hat die Neigung bereits 163 cm erreicht. Um den Turm doch noch als Campanile

nutzen zu können, wagt Tommaso Pisano den Bau des Glockenstuhls, den er

korrekt senkrecht auf den wieder schiefen Unterbau setzte.

1590 führt Galileo Galilei seine Fallexperimente

durch.

Im Jahr 1838 entfernt der Architekt Alessandro

Gherardesca die Turmbasis vom umgebenden Erdmaterial und richtet stattdessen

das Marmorbassin ein. Seine Motive dazu sind nicht bekannt. Möglicherweise

wurde dadurch die Neigungsbewegung wieder ausgelöst und erreichte 1918

einen Überhang von 5,1 m.

Nachdem sich die mittlere jährliche Neigungsbewegung seit 1918 auf 1 -

1,2 mm/Jahr etwas verlangsamt hatte, wird 1990

wieder eine Zunahme gemessen. Die Einsturzgefahr ist offensichtlich und der

Turm wird für die Öffentlichkeit geschlossen. 1994

werden 690 Tonnen Bleibarren als Gegengewicht an der Nordseite des Turmes deponiert.

1995 sollen senkrechte, 40 m tiefe Erdanker

die Wirkung der Bleigewichte unterstützen. Die Neigungsbewegung stoppt

tatsächlich. 1998 wird der Turm mit

2 Stahlseilpaaren abgespannt, die den Druck auf die Fundamente in der Neigungsrichtung

entlasten und auf der Nordseite belasten. Die Seile (Hosenträger getauft)

werden im 3. Turmgeschoss an der inneren Mauer befestigt.

120 Sensoren meldeten jede seiner Bewegungen. 17 Kommissionen wurden einberufen,

doch jede Rettungsaktion beschleunigte nur seinen Verfall.

Ab Februar 1999 kommt eine Technik zum Einsatz,

die in den 60er Jahren an der Kathedrale in Mexiko Stadt bereits Erfolg hatte:

Dabei wird dem Turmuntergrund auf der hangabgewandten Seite Erdmaterial entnommen.

Da Projekt verspricht ca. 30 - 50 cm Korrektur das Überhangs. Zunächst

werden testweise wenige Bohrungen bis in ca. 5 m Tiefe unter dem nördlichen

Fundament angebracht. Bis zu 100 kg Erde fallen täglich als Abraum an.

Das Zwischenergebnis im Mai 1999 war mit 16 mm Aufrichtung und 2 t Aushub erfolgversprechend.

September 2000: 24 cm weniger Überhang.

Nach 11 sorgenvollen Jahren ist die Rettungsaktion für den schiefen Turm

von Pisa abgeschlossen. Er ist immer noch schief, aber zumindest droht er vorerst

nicht mehr umzufallen. Am 16. Juni 2001

wurde er in einer feierlichen Zeremonie wieder für Besucher geöffnet.

Piazza dei Cavalieri: Die anmutige

Piazza (Platz der Ritter) liegt im Universitätsviertel und ist der Hauptplatz

Pisas. 1561 gründete Cosimo I. den Ritterorden von Santo Stefano (Ordine

di Cavalieri di Santo Stefano) zur Verteidigung der Küste gegen Piraten

und Türken. Vasari wurde 1562 mit dem Bau des Palazzo die Cavalieri oder

auch Carovana genannt, betraut. Der ehemalige Ordenssitz beeindruckt durch eine

doppelläufige Treppe und eine vollständige Fassadenbemalung in Sgraffittotechnik.

Dies ist eine besonders wetterbeständige Art der Wandmalerei, die vor allem

an Renaissancebauten in Oberitalien vorkommt. Über einen groben Unterputz

wird eine schwarze, graue oder rötliche Putzschicht gelegt und dann mit

einer weiteren Mörtelschicht überzogen. Solange die letzte Putzschicht

feucht ist, wird mit Kratzeisen und Metallschlingen die Zeichnung eingeritzt

(ital. sgraffiare = kratzen).

Auf dem Platz auf der Höhe des Portals steht ein Denkmal mit der Figur

Cosimo I. (1596) in der Tracht der Stephansritter. Seit 1810 beherbergt der

Palazzo di Cavalieri die Scuola Normale Superiore, von Napoleon gegründet.

In dieser Eliteschule sind nur die Begabtesten des Landes zugelassen. Viele

berühmte Gelehrte wie Galileo Galilei haben in Pisa studiert oder gelehrt.

Santa

Maria della Spina: Dieses kleine Schmuckstück steht am Hochufer

es Lungarno Gambacorti vor der Ponte Solferino. Ursprünglich lag die Kirche

weiter unten am Fluß bei der Ponte Nuovo, die heute nicht mehr existiert.

Als 1871 die Uferpromenaden aus Angst vor Hochwasserkatastrophen erhöht

wurden, versetzte man Santa Maria della Spina an die heutige Stelle. Die ehemalige

romanische Kirche wurde in der gotischen Zeit (1323) zu einem eleganten Kirchenbau

ausgestattet und mit Fialen, Tabernakeln und einem reichen Skulpturenschmuck

versehen. Man erzählt sich, dass die Pisaner von ihren Kreuzzügen

im Heiligen Land eine Dorne (Spina) aus der Dornenkrone Christi mitbrachten

und in dieser Kirche aufbewahrten, daher auch der Name Santa Maria della Spina.

Santa

Maria della Spina: Dieses kleine Schmuckstück steht am Hochufer

es Lungarno Gambacorti vor der Ponte Solferino. Ursprünglich lag die Kirche

weiter unten am Fluß bei der Ponte Nuovo, die heute nicht mehr existiert.

Als 1871 die Uferpromenaden aus Angst vor Hochwasserkatastrophen erhöht

wurden, versetzte man Santa Maria della Spina an die heutige Stelle. Die ehemalige

romanische Kirche wurde in der gotischen Zeit (1323) zu einem eleganten Kirchenbau

ausgestattet und mit Fialen, Tabernakeln und einem reichen Skulpturenschmuck

versehen. Man erzählt sich, dass die Pisaner von ihren Kreuzzügen

im Heiligen Land eine Dorne (Spina) aus der Dornenkrone Christi mitbrachten

und in dieser Kirche aufbewahrten, daher auch der Name Santa Maria della Spina.

Marina

di Pisa: Der Badeort liegt westlich von Pisa. Besonders

schöne Fotomotive sind die auf Stelzen stehenden Fischerhäuschen inmitten

der breiten Arnomündung mit ihren ausgebreiteten Fischernetzen zum Aalfang.

Entlang der Küste fahren wir dann nach Livorno:

Die Provinzhauptstadt mit 177.000 Einwohnern ist die zweitgrößte

Stadt der Toskana. Sie liegt rund 20 km südlich von Pisa an der flachen,

aber felsigen tyrrhenischen Küste. Livorno besitzt eine der bedeutendsten

Hafenanlagen im Mittelmeer mit Fährverbindungen nach Sizilien, Sardinien,

Korsika, auf den toskanischen Archipel und mit Anlegestellen für Kreuzfahrtschiffe

am alten Porto Mediceo. An den alten Hafen schließt sich im Norden ein

großer und moderner Industriehafen, die Darsena Toscana an. Seit der Nachkriegszeit

nahmen vor allem die Erdölraffinerien einen starken Aufschwung. Von Norden

kommend, prägen riesige Anlagen bereits kilometerlang vor der Stadt die

Küstenlandschaft.

Erst durch die Entstehung des Großherzogtums Toskana im Jahr 1537 unter

Cosimo I. di Medici entwickelte sich Livorno zu einer bedeutenden Hafen- und

Handelsstadt. Cosimo I. ließ eine neue Befestigungsanlage, Kanäle

und Plätze anlegen und den Hafen ausbauen. Zusätzlich kam die Stadt

in den Genuß von Steuerbefreiung. Eine neue Zollordnung öffnete den

Hafen für den internationalen Handel, der noch heute als Medici-Hafen bekannt

ist.

Die fünfeckige Altstadt wird vom Fosso Reale, einem wassergefüllten

alten Festungsgraben, umschlossen und ist von einander sich rechtwinkligen schneidenden

Straßen durchzogen. Im zweiten Weltkrieg wurde die wichtige Hafenstadt

bombadiert und viele Denkmäler, wie die Festungen, die Stadtmauer, Bürgerhäuser

und Villen, stark zerstört. Nach dem Krieg wurde Livorno zum großen

Teil neu aufgebaut und ist heute eine Geschäftsstadt mit modernem Aussehen

und einer verkehrsberuhigten City.

Die Via Grande ist die Hauptstraße

Livornos. Sie durchquert in West-Ost-Richtung vom Hafen bis zur Piazza

Repubblica die Altstadt. Die große Festungsanlage (1590)

im Norden ist fast ringsum von einem breiten Wassergraben, dem Fosso

Reale (königlicher Graben), umgeben.

Herzstück der Stadt ist die Piazza Grande

mit dem Dom San Francesco d´ Assisi (1594 - 1606). Die Piazza Grande ist

der Kreuzungspunkt von Via Grande und Via Cairoli.

Heimfahrt bei starkem Regen und Einkaufsstopp beim Dorfgreißler in Malmantile.

Das Wetter heute: Vormittag bewölkt

mit sonnigen Abschnitten, Nachmittag kühl, windig und zunehmend regnerisch.

5. Tag:

Florenz, die Hauptstadt der Toskana, gehört mit Venedig

und Rom zu den bedeutendsten Kunstzentren Italiens.

Es war Julius Cäsar der im Jahr 59 v. Chr. hier, an der Via Cassia, eine

Veteranenkolonie gründete. Von ihr blieb nur die rechtwinklige Straßenanlage

um das ehemalige Forum (Piazza della Repubblica) erhalten. Die Zunahme des Warenverkehrs

auf der Via Cassia um das Jahr 1000 begünstigte den wirtschaftlichen Aufschwung.

Damals entstanden schon erste Bauten wie das Baptisterium und San Miniato al

Monte.

Die fast schon industriell organisierte Verarbeitung von Wolle und Seide sowie

in ganz Europa verzweigte Bankgeschäfte bildeten die Grundlage für

den zunehmenden Reichtum in Florenz. Kaufleute und Handwerker schlossen sich

in Zünften zusammen und übernahmen die Regierung in der freien Kommune,

die Ende des 13. Jahrhunderts mit 100.000 Einwohnern zu den europäischen

Großstädten zählte. Jetzt erst wurden auch in Florenz die ersten

Monumentalbauten errichtet und die Grundsteine für den Bargello, den Palazzo

Vecchio und die großen Ordenskirchen gelegt. Die einflussreichen Familien

(Strozzi und Pitti) wetteiferten mit den Medici beim Bau ihrer Stadtpaläste

wie auch um die Macht in der Republik. Diese oft blutigen Auseinandersetzungen

endeten 1434, als Cosimo di Medici nach seiner Rückkehr aus dem Exil in

Venedig die faktische Alleinherrschaft übernahm.

Aus dem Stadtstaat entwickelte sich ein Regionalstaat, den Kaiser Karl V. im

Jahr 1530 den Medici als erbliches Herzogtum überließ. Florenz verlor

seine autonome Stellung und wurde in das neue Herzogtum eingebunden. Nur zwischen

1865 und 1871 trumpfte es als Hauptstadt Italiens und Sitz des Königshofes

noch einmal mächtig auf.

Heute kämpfen die Einwohner von Florenz (387.500) vor allem mit Umweltproblemen,

die ihre Kunstschätze (viele Skulpturen auf Plätzen und an Fassaden

wurden durch Kopien ersetzt) und ihre Gesundheit bedrohen. Das Stadtzentrum

ist für den Individualverkehr gesperrt.

Wir parken unser Auto in der Nähe der "Ponte di Vittoria" auf

einem bewachten Parkplatz und marschieren zu Fuß 40 Minuten in die Altstadt.

Es regnet nicht mehr und so beginnen wir den Stadtrundgang bei der Piazza

della Repubblica:

Bevor dieser Platz 1890 angelegt wurde, stand hier der Mercato Vecchio (Alter

Markt), und noch früher hatte sich hier das römische Forum befunden.

Eine einzige Säule des Alten Marktes ist erhalten geblieben und wird von

einer Statue, der Abbondanza (des Überflusses) gekrönt. Die Westseite

des Platzes der Republik beherrscht ein Triumphbogen, den man 1895 errichtete,

um die Erhebung von Florenz zur Hauptstadt Italiens zu feiern.

Der Platz wird heute von Straßencafés gesäumt.

Piazza

del Duomo: Der Dom "San Maria del Fiore" in Florenz

ist die viertgrößte Kathedrale der Welt und wird nur noch durch den

Petersdom in Rom, St. Paul´s in London und den Mailänder Dom an Größe

übertroffen. An der Stelle der kleinen Vorgängerkirche "San Reparata"

wurde bereits 1296 unter der Leitung von Arnolfo di Cambio mit dem gotischen

Bau begonnen. In der neuen Kathedrale sollten 30.000 Personen, die gesamte florentinische

Bevölkerung, Platz finden. Über 100 Jahre arbeiteten unzählige

Arbeiter an dieser Großbaustelle. Erst 1420 wurde Filippo Brunelleschi

(1377 - 1446) mit dem imposanten Kuppelbau beauftragt. Mit einem freien Innendurchmesser

von 41,5 m gab es zuvor außer dem Pantheon keine vergleichbare Kuppel

dieser Größenordnung. Brunelleschi erfand eine völlig neue Konstruktionsmethode.

Unter Verwendung von im Fischgrätenmuster angelegten Ziegelsteinen ließ

er ein ringförmiges Mauerwerk anlegen. Die nächsten Mauerringe wurden

mit eingebauten senkrechten Haken aufgehängt. Durch diese neuartige Konstruktion

vermied er sowohl gefährliche Unregelmäßigkeiten im Mauerwerk

als auch die problematische Herstellung eines traditionellen, gewölbten

Holzgerüsts. Um die Innenkuppel vor der Witterung zu schützen, ließ

Brunelleschi zusätzlich noch eine äußere Kuppel errichten. Beide

Schalen wurden durch starke Gewölberippen miteinander verbunden. Über

463 Stufen führen durch die doppelschalige Kuppel zur Laterne hinauf. Von

hier genießt man einen der schönsten Rundblicke von Florenz.

Piazza

del Duomo: Der Dom "San Maria del Fiore" in Florenz

ist die viertgrößte Kathedrale der Welt und wird nur noch durch den

Petersdom in Rom, St. Paul´s in London und den Mailänder Dom an Größe

übertroffen. An der Stelle der kleinen Vorgängerkirche "San Reparata"

wurde bereits 1296 unter der Leitung von Arnolfo di Cambio mit dem gotischen

Bau begonnen. In der neuen Kathedrale sollten 30.000 Personen, die gesamte florentinische

Bevölkerung, Platz finden. Über 100 Jahre arbeiteten unzählige

Arbeiter an dieser Großbaustelle. Erst 1420 wurde Filippo Brunelleschi

(1377 - 1446) mit dem imposanten Kuppelbau beauftragt. Mit einem freien Innendurchmesser

von 41,5 m gab es zuvor außer dem Pantheon keine vergleichbare Kuppel

dieser Größenordnung. Brunelleschi erfand eine völlig neue Konstruktionsmethode.

Unter Verwendung von im Fischgrätenmuster angelegten Ziegelsteinen ließ

er ein ringförmiges Mauerwerk anlegen. Die nächsten Mauerringe wurden

mit eingebauten senkrechten Haken aufgehängt. Durch diese neuartige Konstruktion

vermied er sowohl gefährliche Unregelmäßigkeiten im Mauerwerk

als auch die problematische Herstellung eines traditionellen, gewölbten

Holzgerüsts. Um die Innenkuppel vor der Witterung zu schützen, ließ

Brunelleschi zusätzlich noch eine äußere Kuppel errichten. Beide

Schalen wurden durch starke Gewölberippen miteinander verbunden. Über

463 Stufen führen durch die doppelschalige Kuppel zur Laterne hinauf. Von

hier genießt man einen der schönsten Rundblicke von Florenz.

Doch nicht nur im Hochsommer warten hier Besucherschlangen, um auf die Kuppel

hochsteigen zu können.

Battistero San Giovanni: Das Baptisterium

ist eines der ältesten mittelalterlichen Bauwerke der Stadt (1059 - 1150).

Die große achteckige Taufkirche diente als Vorbild für die Renaissancearchitektur.

Bis zum 19. Jahrhundert wurden alle Florentiner Bürger hier getauft. Während

das zweischalige Wandsystem mit in Nischen eingestellten antiken Säulen

eher an das römische Pantheon erinnert, sind der achteckige Grundriß

und architektonische Details mit byzantinischen und karolingischen Bauten vergleichbar.

Die Marmorverkleidung besteht nicht aus massiven Blöcken, sondern aus 4

- 5 cm dünne Platten, die den Mauern aus Bruchgestein vorgelegt sind. Nur

zwei Farben werden hier verwendet, der weiße Carrara-Marmor und der grüne

Marmor aus Prato.

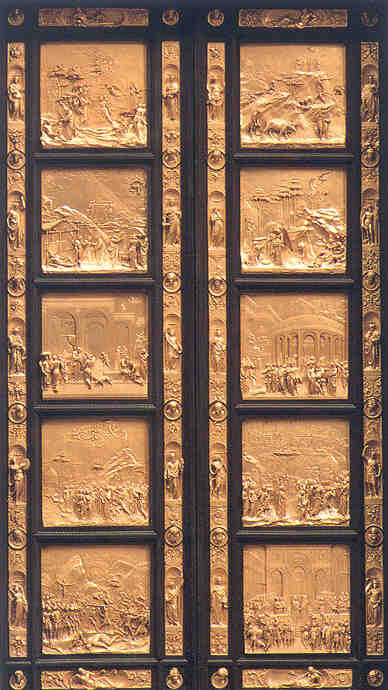

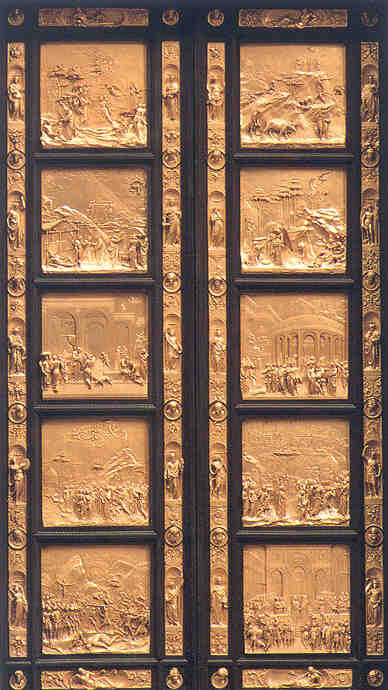

Berühmt

ist das Baptisterium für seine drei reliefgeschmückten Bronzetüren:

Berühmt

ist das Baptisterium für seine drei reliefgeschmückten Bronzetüren:

1. Die südliche Bronzetür von Andrea Pisano (1330 - 1336). In 28 Feldern

schildern die Reliefs das Leben des Kirchenpatrons Johannes des Täufers

und die personifizierten Tugenden.

2. Die nördliche Bronzetür von Lorenzo Ghiberti (1403 - 1424). Auf

ihr sieht man 28 Szenen aus dem Leben Jesu, der vier Kirchenväter und der

vier Evangelisten.

3. Die östliche, dem Dom zugewandte Bronzetür von Lorenzo Ghiberti

(1425 - 1452). Die sogenannte Paradiespforte zeigt Szenen aus dem alten Testament

auf 10 Bildfeldern.

Palazzo Strozzi: ist der größte

Palast von Florenz. 1434 wurde die Familie Strozzi wegen Differenzen mit den

Medici aus Florenz verbannt, doch 1466 kehrte der Bankherr Filippo Strozzi,

der in Neapel ein Vermögen gemacht hatte, in die Stadt zurück, um

seinen Rivalen zu übertrumpfen. Besessen von seiner Idee, kaufte er alle

Gebäude rund um seinen Palazzo auf und ließ sie abreißen. Schließlich

hatte er genügend Grund erworben, um seinen Plan in die Tat umzusetzen

und den größten Palast errichten zu lassen, den Florenz je gesehen

hatte. Ab 1489 begannen die Mauern zu wachsen. Zwar bekam der Palast nur 3 Stockwerke,

doch ist jede Etage für sich größer als ein normaler Palast.

Zwei Jahre nach der Grundsteinlegung verstarb Filippo. Seine Erben, die den

Bau fertig stellen ließen, kostete dieser Größenwahn den letzten

Pfennig, so dass die Familie zuletzt bankrott war.

Piazza della Signoria: Seit Jahrhunderten

ist die Piazza della Signoria das weltliche Zentrum der Stadt. An der Südseite

des Platzes steht die Loggia di Lanzi (1382), die früher della Signoria

oder dei Signori hieß. Die Loggia di Lanzi von Orcagna, ist nach den Landsknechten

der Schweizer Garde benannt, die Cosimo I. als Leibwächter dienten. An

der Rückwand der Arkadenhalle stehen altrömische Statuen von Priesterinnen.

Fontana

del Nettuno: Der Neptun-Brunnen, von Ammannati (1563 - 1575)

entworfen, steht an der Nordwestecke des Stadtpalastes und beeindruckt vor allem

auf Grund seiner Größe.

Fontana

del Nettuno: Der Neptun-Brunnen, von Ammannati (1563 - 1575)

entworfen, steht an der Nordwestecke des Stadtpalastes und beeindruckt vor allem

auf Grund seiner Größe.

Vor dem Eingang zum Palazzo Vecchio stehen sich zwei Statuen auf hohen Sockeln

und von jeder Stelle des Platzes gut sichtbar gegenüber. Links eine Kopie

des berühmten "David" von Michelangelo (das Original befindet

sich in der Galleria dell´ Accademia) und rechts die Marmorgruppe Bandinellis

"Herkules tötet Cacus" von 1534. Das Symbol für die Kraft

des Volkes steht dem Zeichen der Macht der Medici gegenüber.

Der

Palazzo Vecchio (Alter Palast) erfüllt

noch immer seine ursprüngliche Funktion als Rathaus. Nach seiner Fertigstellung

wurde 1322 eine riesige Glocke zu dem eindrucksvollen Glockenturm hinaufgezogen,

die die Bürger zu Versammlungen rief oder vor Feuer, Hochwasser und Angriffen

warnte. Der Palazzo hat sein aussehen bewahrt, doch ließ Herzog Cosimo

I., als er 1540 den Palazzo als Residenz wählte, das Innere umbauen. Leonardo

und Michelangelo sollten die Räumlichkeiten ausschmücken, doch war

es Vasari, der schließlich diese Arbeit ausführte. Seine Fresken

(1563 - 1565) preisen Cosimo und das von ihm geschaffene Großherzogtum

Toskana.

Der

Palazzo Vecchio (Alter Palast) erfüllt

noch immer seine ursprüngliche Funktion als Rathaus. Nach seiner Fertigstellung

wurde 1322 eine riesige Glocke zu dem eindrucksvollen Glockenturm hinaufgezogen,

die die Bürger zu Versammlungen rief oder vor Feuer, Hochwasser und Angriffen

warnte. Der Palazzo hat sein aussehen bewahrt, doch ließ Herzog Cosimo

I., als er 1540 den Palazzo als Residenz wählte, das Innere umbauen. Leonardo

und Michelangelo sollten die Räumlichkeiten ausschmücken, doch war

es Vasari, der schließlich diese Arbeit ausführte. Seine Fresken

(1563 - 1565) preisen Cosimo und das von ihm geschaffene Großherzogtum

Toskana.

Uffizien:

Zwischen Arno-Ufer und Palazzo Vecchio erstreckt sich das U-förmige Gebäude

der Uffizien (Ämter). Als Verwaltungssitz seiner neuen toskanischen Regierung

ließ Cosimo I. 1560 - 1580 einen Gebäudekomplex mit Büros (uffizi)

errichten. Die oberste Etage plante der Architekt Vasari als verglaste Loggien,

die Cosimos Nachfolge ab 1581 als Ausstellungsräume für die Kunstschätze

der Familie Medici nutzten. So entstand die wohl älteste Gemäldegalerie

der Welt. Die Uffizien geben in 45 Sälen einen Überblick über

die toskanische Kunst, besitzen aber auch großartige Werke anderer italienischer,

sowie deutscher und niederländischer Meister.

Uffizien:

Zwischen Arno-Ufer und Palazzo Vecchio erstreckt sich das U-förmige Gebäude

der Uffizien (Ämter). Als Verwaltungssitz seiner neuen toskanischen Regierung

ließ Cosimo I. 1560 - 1580 einen Gebäudekomplex mit Büros (uffizi)

errichten. Die oberste Etage plante der Architekt Vasari als verglaste Loggien,

die Cosimos Nachfolge ab 1581 als Ausstellungsräume für die Kunstschätze

der Familie Medici nutzten. So entstand die wohl älteste Gemäldegalerie

der Welt. Die Uffizien geben in 45 Sälen einen Überblick über

die toskanische Kunst, besitzen aber auch großartige Werke anderer italienischer,

sowie deutscher und niederländischer Meister.

Ponte

Vecchio (Alte Brücke): Die Südseite der Uffizien öffnet

sich mit einer Loggia zum Arno. Gleich rechts überspannt mit 3 Bögen

die älteste Brücke Florenz den Fluß. Sie stammt aus dem Jahr

1345, während der Vasari-Gang, über der linken Seite verlaufend, erst

im 16. Jahrhundert angebaut wurde. Die Häuser auf der Brücke wurden

schon immer gewerblich genutzt. Zunächst richteten Metzger ihre Läden

auf der Brücke ein, die ihre Abfälle in den Fluss warfen. Großherzog

Cosimo I., der täglich auf dem Weg zu seinen Amtsgeschäften die Brücke

überqueren musste, störte der Gestank. Er verordnete, dass nur noch

die Zunft der Goldschmiede auf der Brücke ihrem Gewerbe nachgehen durften.

Seither sind hier traditionell Juwelier- und Goldschmiede-Geschäfte untergebracht.

Ponte

Vecchio (Alte Brücke): Die Südseite der Uffizien öffnet

sich mit einer Loggia zum Arno. Gleich rechts überspannt mit 3 Bögen

die älteste Brücke Florenz den Fluß. Sie stammt aus dem Jahr

1345, während der Vasari-Gang, über der linken Seite verlaufend, erst

im 16. Jahrhundert angebaut wurde. Die Häuser auf der Brücke wurden

schon immer gewerblich genutzt. Zunächst richteten Metzger ihre Läden

auf der Brücke ein, die ihre Abfälle in den Fluss warfen. Großherzog

Cosimo I., der täglich auf dem Weg zu seinen Amtsgeschäften die Brücke

überqueren musste, störte der Gestank. Er verordnete, dass nur noch

die Zunft der Goldschmiede auf der Brücke ihrem Gewerbe nachgehen durften.

Seither sind hier traditionell Juwelier- und Goldschmiede-Geschäfte untergebracht.

Palazzo Pitti: Der mächtige

Repräsentationsbau wurde 1458 von der Pitti-Familie in Auftrag gegeben.

Er sollte den Palast der Medici in den Schatten stellen. Doch die Pittis mussten

ihr zu groß gewordenes Stadtpalais aus finanziellen Gründen 1549

an Eleonora von Toledo, die Gemahlin Cosimos I., verkaufen. Ab 1560 residierten

hier die toskanischen Großherzöge, bis 1580 wurde der Palazzo Pitti

ständig erweitert. Er erstreckt sich über eine Länge von 205

m.

Vasaris Korridor: Der Corridoio

Vasariano ist nach dem Hofarchitekten der Medici-Herzöge, Giorgio Vasari,

benannt und verbindet den Palazzo Vecchio mit dem Palazzo Pitti. Dieser Geheimgang

ermöglichte es den Mitgliedern der Familie Medici, zwischen ihren Residenzen

hin und her zu gehen, ohne sich unter das gewöhnliche Volk mischen zu müssen.

Gleichzeitig konnten sie die Gemälde bewundern, die die Wände des

Korridors zum Teil noch heute schmücken.

Auf der Borgo San Frediano kommen wir durch das alte Stadttor auf die Via Pisana

und wieder zu unserem Auto.

Das Wetter heute: In der Nacht Gewitter,

in der Früh starker Regen und sehr kalt. Untertags abwechselnd etwas Sonne,

Wolken und ein paar Regentropfen bei ca. 20°C.

« zurück weiter

»

Rund

um die Piazza dei Miracoli wimmelt es von Andenkenständen und Besucherscharen;

egal zu welcher Jahreszeit. Das nahezu touristenfreie Zentrum der alten Universitätsstadt

(seit 1542) mit seinen verwinkelten Gassen und Plätzen und seinem etwas

heruntergekommenen Charme ist tagsüber mehr als einen Spaziergang wert.

Die Straßen sind gesäumt von Läden, Bars, Trattorien (Beisel)

und alten Cafès.

Rund

um die Piazza dei Miracoli wimmelt es von Andenkenständen und Besucherscharen;

egal zu welcher Jahreszeit. Das nahezu touristenfreie Zentrum der alten Universitätsstadt

(seit 1542) mit seinen verwinkelten Gassen und Plätzen und seinem etwas

heruntergekommenen Charme ist tagsüber mehr als einen Spaziergang wert.

Die Straßen sind gesäumt von Läden, Bars, Trattorien (Beisel)

und alten Cafès.